お茶の時間

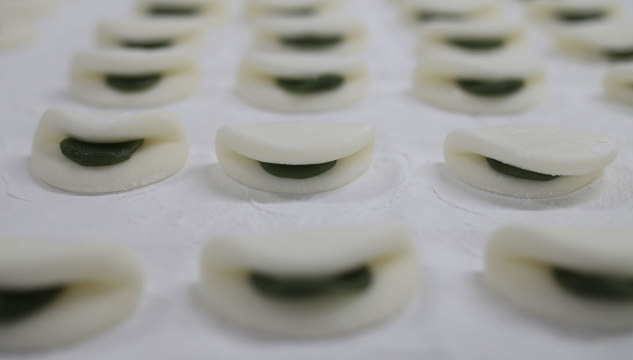

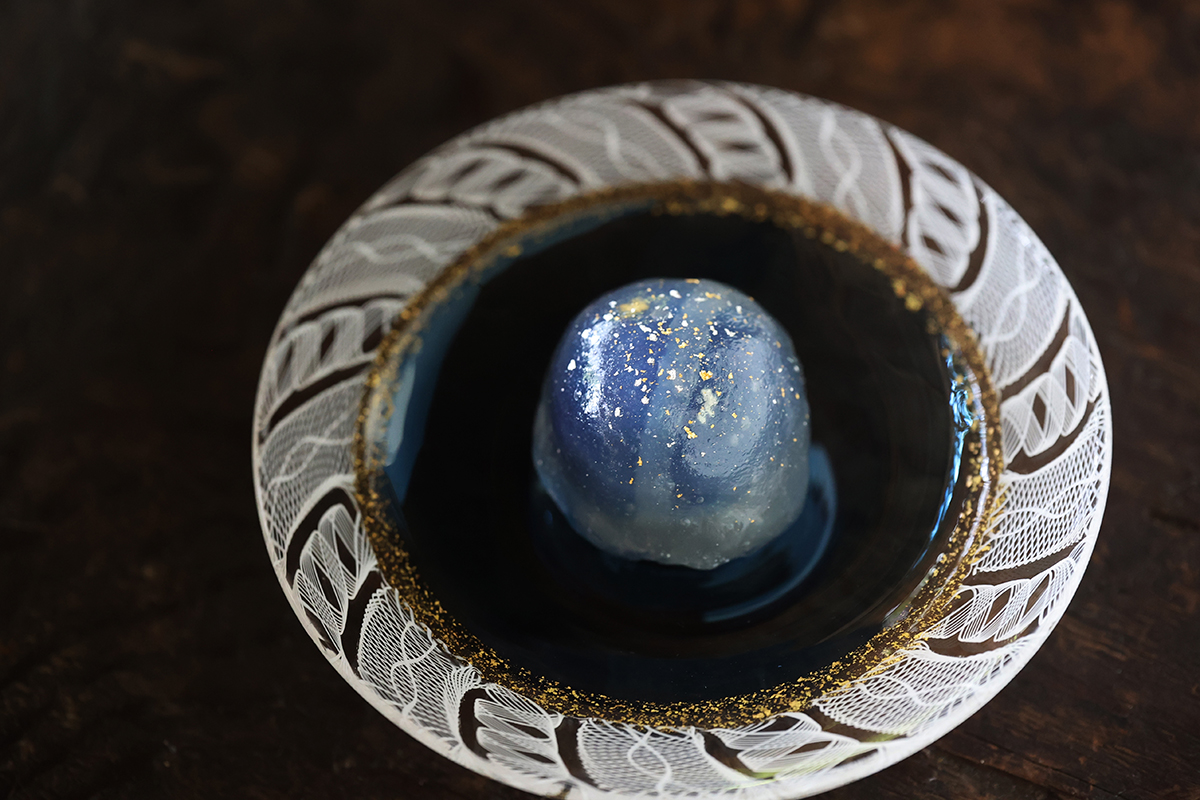

文月のお菓子「夏の夜空」

満天の星空を描いて

さらさらと、笹が夏を運びます。

夏は夜。

月のころはさらなりー 文月の暑さは殊更ですが、夜空を見上げる心地よさも、また格別なこと。

満天の星空に、メロンの餡のおたのしみ。

ひんやりと、涼やかな葛の口当たりを添えて。

七月の立礼席のしつらい

「立礼席(りゅうれいせき)」とは、椅子とテーブルの茶室。

茜庵本店で喫茶をご利用のお客様には、こちらのスペースでお菓子をお楽しみいただきます。

まずは、お軸にご注目。閑々子による 河童の画讃。

なんともいえない 優しい表情のあとに、万歳石の上に咲くと文字が続きます。

閑々子は一風変わった仙人のようであったとのことですが

お軸からは、慈愛に満ちた人物像が透けてくるような。

七夕といえば、「棚機つ女」(たなばたつめ)と牛飼い「牽牛」の、年に一度の逢瀬のイメージがありますが

もともとは平安時代の貴族たちの間で、芸事の上達を願い 梶の葉に歌をかいた宮中行事が由来なのだそう。

令和の世は暑さも殊更ですが、気持ちだけでも ゆったりと。

本席(奥の八畳の茶室))のしつらい

今月の本席は、文月の風情で 爽やかに。

徳島にもゆかりの深い、菅楯彦による与謝蕪村の画。

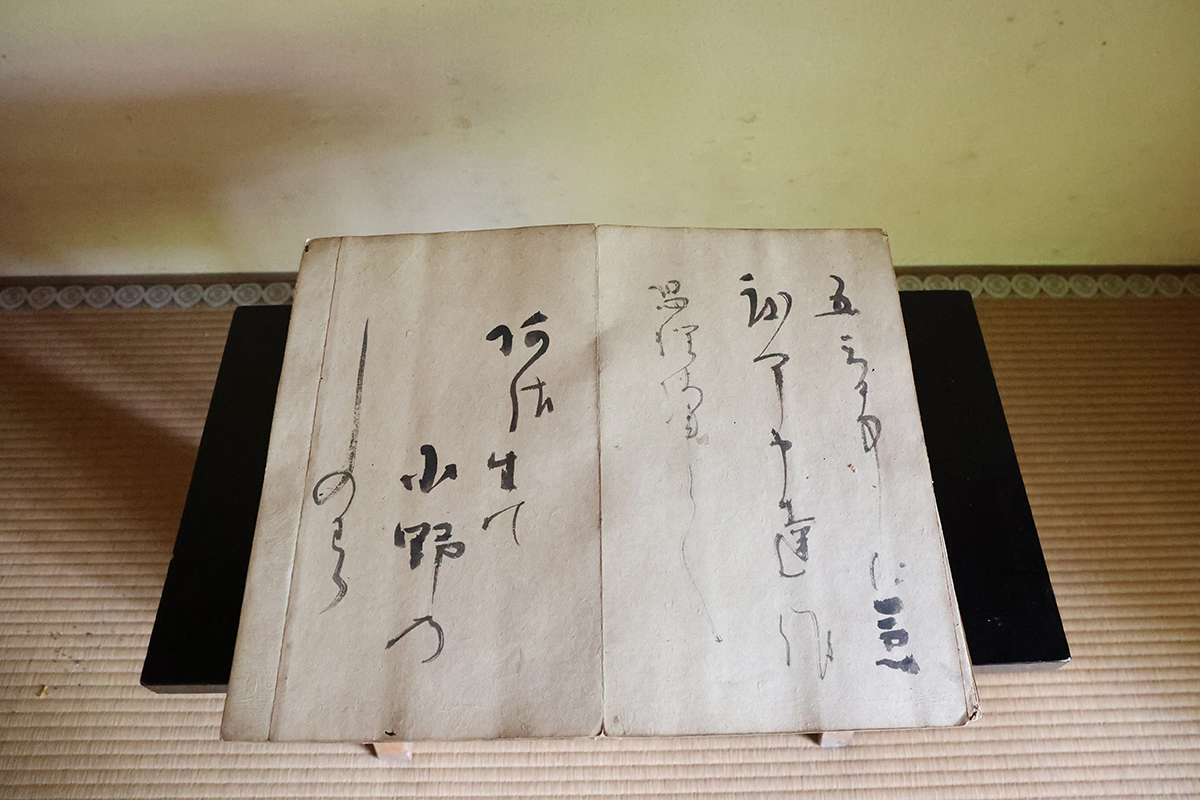

愛媛の九代藩主松平頼学公の奥方であった「智月院」が、六代藩主 頼謙の娘「圓恭院」の書を見本にかいた手習の本を重ねます。

姫たちの文字は 「寛永の三筆」のなかでも「近衛信尹」の書流によるもの。

女子の手習としては珍しいフォントです。

当時の一番の流行は「松花堂昭乗フォント」、煌びやかなのは「本阿弥光悦フォント」。

この2種を選ばず、伸びやかで自由闊達な信尹の文体を「敢えて選んだ」姫君たち。

近衛信尹という人物ですが、関白や左大臣など歴任した重臣にして、結構なアナーキー。

潔く豪快で、その人柄を彷彿とさせる文字。主に男子の手習に重宝されたようですが、これを選んだ姫君たちに、令和の菓子屋は想いを馳せます。(ちなみに圓恭院も、二度嫁いで二度とも離婚されておられます。)

水指は、絵志野の松竹梅鉢を見立てたもの。料理研究家の千澄子先生の好みによる品ですが。

松の葉、梅の花、さて竹は何処と目をやると、この横顔。

火の気配は極力しずめ、涼やかに。

・・・・

しつらいとは、和のコーディネート遊びのようなもの。

リラックスしてお菓子を召し上がっていただけるだけで何よりですが、しつらいの遊び心まで覗き見ていただくと、ちょっとお楽しみが増えるかもしれません。

関連記事